董竞成 刘文先

篇首语:

任何一个学科,都有其清晰的发展历史,特别是那些历史悠久的传统学科,比如文学、哲学、农学、音乐、美术以及医学等。这些学科的一个共性就是其发展都具有漫长的演变发展的过程,而且未来还长期持续地发生新的变化。梳理这些学科的发展,势必要涉及其悠久的历史,分析其发展的轨迹,总结其发展的规律,预示其下一步的发展趋势等,以史为镜,知古鉴今,在学科发展的过往经验、教训和智慧中,汲取学科未来继续前行的养料,规避发展中的误区,使学科得到持续健康的发展。对于医学史,特别是传统医学史及传统医学学科的发展而言,观照、总结和辨析其历史,同样具有类似的重要意义。

我们在前人关于此领域研究的基础上,进一步进行了梳理,并将整个传统医学按照时代和医学的阶段性典型性特征,将其概括分为:传说的传统医学、本能的传统医学、巫术的传统医学、经验的传统医学、理论的传统医学、融合的传统医学6个部分,以飨读者。

在这个分类中,我们有意识地体现并进行如下区分。一是按照人类认知的层级,我们将人类的传统医学概括分为:不知其然的传统医学、只知其然的传统医学、知其所以然的传统医学三个阶段。传说的传统医学阶段、本能的传统医学阶段、巫术的传统医学阶段,我们认为是不知其然的医学阶段,其中巫术医学是不知其然的医学的高级形态。二是从学科的角度,并兼顾传统医学史研究的动态性和整体性,将人类传统医学在其成“医”或“医学”之前的很长一段时间的稚嫩、朦胧发展期,概括总结为“前”医学时期,比如我们提到的本能的传统医学、传说中的传统医学等。从历时性的观点看,这是一个医学发展不可逾越的阶段,然而从共时性角度而言,可以支撑医学始源观点的素材可谓是凤毛麟角,但这并不是说其没有了认识和研究的价值。人类医学从巫医巫术起,开始呈现实践中的“医疗”特点和理论上传统医学“学科”的雏形,医学作为一门学科,当从巫术医学开始,并逐渐发展成为成熟的经验医学或理论医学。而后期往往是传统医学作为学科的成熟发展阶段,且经验和理论相互之间常常处于融合又并无明显界限的状态。文艺复兴之后,现代医学诞生。现代医学是建立在现代自然科学和现代技术基础上的医学,与传统医学注重经验和传统知识与技法等呈现显著的差异,但是人类目前的医学格局仍然是传统医学与现代医学并存,并越来越呈现传统与现代融合发展的新趋向。我们从学科发展变迁的角度,将这种传统与现代“并行且融合”的状态称之为传统医学发展的新阶段。

本篇“传统医学发展脉络第一次被整理得如此清晰(二)”我们将和您一起分享“巫术的传统医学”、“经验的传统医学”两个部分。

3.巫术的传统医学

医学始源于巫术或是医巫同源,这主要是基于在人类社会普遍还不具备正确认识生命、疾病现象的早期,古人针对疾病的疗愈而普遍采取的方式,是早期医学的一个共性。关于医学始源问题我们可以尝试从医学的要素切入。医学的要素,首先是疾病,疾病存在的历史比人类在地球上的历史都要长,疾病先于人类存在而存在这是毫无疑问的。比如我们今天通过有关技术手段,就可以从遥远年代的动物化石中,推测出其当时可能的健康状况和疾病类型。其次是病的人。有人就会有病,是人就会生病,况且古代之人,“民茹草饮水,采树木之实,食羸蛖之肉,时多疾病毒伤之害”。人类的疾病与人类一直是相生相伴的。广义上讲,地球上有人类的出现,就有人的行为,当然这种行为可能最初仅仅是一种本能或出于本能的防御行为等,因而,人类“医”的诞生,肯定是在人类出现之后,是人类自身智力、体格等进化的必然结果。第三个要素是治病的人。人和一般的动物不同,动物世界里没有“疾病—医生”的概念,医生作为疾病和患病的人以外的人员,这是人类特有的。所以,在这几个要素中,狭义的讲,只有“看病的人”介入的医疗活动,才是人类医学的开始,人类的医事行为才和动物的本能行为等分道扬镳,呈现出明显的差异。巫这种“前医师”群体及其活动,一般作为审视医学始源的重要环节,是人类医学萌生的开始。也因此,一般认为,医学往往起源于巫术,医学在发展的早期,是一个医巫共混的时期。早期的医学,是一个以巫术为主的医学。

(作为繁体的“毉”字,它的结构里就含有巫的成份;图源于网络)

随着脑的发达,为医师思维活动的萌发和交际符号的产生,创造了生物学的基本条件。作为早期知识形态的一些观念开始酿生、形成。当然,这些观念只可能是巫术的,万物有灵、天人混同和互渗等可视为主格调……旧石器时代中晚期以后,医学形态逐渐进化为“巫术医学”。这是真正属于人类具有的最早医学形态,也是人们追溯史前医学状况时必定要首先加以注重的医学形态。其之肇始,距今不超过十万年历史,在此意义上说人类的医学起源于巫术,是有充分逻辑依据的。

我们可以推测,最初的人类,如有轻疾,应该是置之不顾不理的,有了重疾,才会采取一定的干预措施,而这种干预措施可能就是医学的萌芽。但是限于古代的生产力水平和古人的认知水平,古人遇疾的首选解决方案应是诉诸神的护佑,神的意旨和力量才是疗愈的唯一良药,普通之人显然不具备有这种能力,这估计也是早期人类中的事实。所以这时候“巫”这种职业(人群)便应运而生了。“原始社会后期,随着体力劳动者和脑力劳动者的分离,人类社会的第一批知识分子——‘巫’登上了历史舞台。”无疑,这并不是所有人都能胜任的,一定是要有声望、能力和基础的人。正如《国语·楚语》所说:“是古巫者,必有智、圣、聪明者为之。”

(图:模拟古代巫医祝由术治病,源于网络)

埃及医学和美索不达米亚医学一样,宗教和巫术之间有着千丝万缕的联系。虽然埃及医生会使用众多的药物,但仍然相信只有具有巫术的药物才能发挥作用。古埃及最著名的医生印和阗(Imhotep)既是古埃及祭司的同时,还是左塞法老时期梯形金字塔的建筑师。所以古时的“巫”至少扮演了以下的社会角色:是经常出席古代各大祭祀庆典活动的“座上宾”,是当时先民中鹤立鸡群的“知识分子”,是自诩也被别人认为是沟通宇宙神灵的“通天人物”,同时也应该是能够降服各类妖魔和驱赶瘟神病痛的“时代战士”。所以在古代社会,从事巫医这种职业的是一种较为特殊的人群,既在宗教信仰上,也在经验信仰的基础上工作。在《汉谟拉比法典》中,医生的形象就是如此。约公元前3000年,一位巴比伦医生就留下了这样的文字:哦,救援产妇的Girra神的侍从Edinmugi,医生Ur-Lugaledina是你的仆人。

(藏于密缸中的比伦瘟神草图,源于维基百科)

埃及纸莎草书中多处提到巫术的治疗。其中有一章专门讲述如何用符咒和祈祷来协助治疗,其中提到:“巫术和医学如影相随,相得益彰。”该医书中有一份治疗烧伤的药方具体显示了治疗的宗教取径和自然取径多么紧密地交织在一起,一段咒语明确说明它是药方的组成部分:“哦神的儿子荷罗斯!大地上有火啊!尽管有水,但现在没有,水在你的口中哪,你来灭火的时候,尼罗河在你脚边。”念诵此咒/生育过儿子的妇女的乳汁/糕饼/公羊毛/敷在烧伤处。此外,古埃及纸莎草医书中提到如何判定婴儿性别的方法:每天用女人的尿液浸湿一小撮大麦或小麦。如果大麦生长,则是男婴,如果小麦生长,则是女婴。如果大麦、小麦都没有生长,则没有怀孕。

中国的《山海经》中多次提到“巫”这一社会角色。《山海经·大荒西经》云:“大荒之中……有灵山。巫咸,巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫,从此升降,百药爰在。”《山海经•海内西经》云:“开明东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相、夹㝣窳之尸,皆操不死药以拒之。” 《黄帝内经·素问·移精变气论篇》言“余闻古之治病,惟其移精变气,可祝由而已。”《说苑·辨物》中更是对巫医行巫术之情形做了具体的描绘:“吾闻上古之为医者,曰苗父;苗父之为医也,以管为席,以刍为狗,北面而祝,发十言耳;诸扶而来者,舆而来者,皆平复如故。”系用草扎成的狗的样子,“刍狗,束刍为狗,以谢过求福”,是汉以前巫术仪式流程中的一种。

(图:古代祝由所用灵符,源于网络)

故而在特定的人类文明发展阶段,生产力发展水平和人类的认知水平都很低,巫医的出现是必然的社会现象,也是医学必然要经历的发展历程,这在古代的中西方皆然。我们今人往往以现代人的眼光,对“巫”通过咒语、祈祷、占卜、托梦等方式手段(或法术)疗愈疾病不屑一顾,或认为是迷信糟粕,不是科学,事实上在没有科学甚至于文明初现的时代,这就是必需的手段,还是古代先民唯一可以选择的手段。“巫”必须要有沟通人神的能力,必须能够代表神的意旨,所以先民看重“巫”,可能并不是“巫”本身,而是“巫”背后可能具有的强大的神力。换作现代医学的角度看,巫术治疗也是一种心理治疗,是引人积极向上、冀疾病好转的治疗,至少其对心理的慰藉作用和心理疗效是值得肯定的,我们不能以今人已经普遍具有的“知识”和“眼光”,去妄自评价或驳斥当时的巫医巫术是迷信或欺骗,在当时阶级意识尚无、私有观念尚无的社会,不排除巫医对病人的衷心诚意,也完全相信病人对神和神力的无比崇敬,以及对巫医巫术的绝对依赖和相信,“有如神助”可能就是古人的灵丹妙药。此外,而且完全可以认为,作为当时最理性的“先知”,不排除这类人员已经先人一步发现神力并不存在、治病必须倚重人类自身力量的真理,只是不能挑明;也不排除这些人员已经知道如何让病患身体与周边环境达成和谐,并一定程度上能够熟练地预判疾病的预后,并已经“吸取和运用民间关于辨别、采集、制备药物的知识和治疗经验。”为我所用,只是不能点破。

关于这方面,亦有文字记载,如《山海经》的“皆操不死之药以拒之。”《吕览·尽数篇》曰:“巫医毒药,逐除治之。”《逸周书·大聚》曰;“乡立巫医,具百药以备疾灾。”当然,这些是巫医巫术中趋向于医或药的部分,也是随着社会进步和民智开化,“巫”呈现的一种趋向于“医”而背离“巫”的成分。这当然是进步的、可取的。如果从医学发展的动力层面因素而言,作为人类医学史上最早的医生或医生的前身或最早的治疗者,也作为远古社会具有显赫地位和“先知”意味的巫,巫最可能是最早从“不知其然”的医学无意识,上升到“知其然”的有意识的经验的积累,并随着其“见多识广”和“巫医并用的观察和实践”(如果算是临床经验丰富的话),其还是最有可能从“知其然”的经验医学向“知其所以然”的理论医学转化的实际推动者。

但是事实上并非所有巫医巫术都是这样的,特别是在早期,巫医巫术中“巫”趋向于迷信、神力的作用还是非常明显的。如《世本》曰:“巫咸祝树树枯,祝鸟鸟坠”;《抱朴子》曰:“吴越有禁咒之法,能禳灾祛鬼,蛇虫虎豹不伤,刀刃箭镞不入;又能禁水使逆流,禁疮使血止,禁钉使自出。”可见巫医巫术之“法力无边”。而孙思邈在《千金翼方·禁经》中更是提及古人认为的毒法咒语具有的神乎其神的力量:“百药之长,不如吾之膏唾;吾仰天唾杀飞鸟,唾南山之木,木为之折;唾北山之石,石为之裂;唾北方之水,水为之竭;唾百虫之毒,毒自消灭;唾百疮之毒,生肌断血,连筋续骨,肌充肉实。”从某种意义上来说,这可能就是一种治疗的自然手段和宗教手段以及神力和人力你中有我、我中有你的混杂时期,一个古代巫与医混杂的特殊时期,往前一步就是医学,退后一步就是巫术。而巫医,从这个角度看,其实已是古时候医生的前身。我们对当时的巫医、巫术,也应该有个重新的审视和辨证客观的评价。“巫医的双重性质(对医药的应用与阻碍),决定了其对医药学发展的参半功过。” “巫第一次将过去各种零散的医疗经验和卫生知识系统化,巫术医学是人类医学史上第一个有结构的医学体系。尽管巫术医学从本质上讲是荒诞的,它把疾病的原因、诊断过程和治疗作用归之于超自然的神秘因素,但它仍不失为人类医学理论大道上初次迈出的蹒跚一步。”

总之,早期人类认识和改造自然的能力极其有限,在这种情况下,原始宗教在世界范围内几乎无一例外地成了人类知识的重要源头,其中当然也包括医学,从这个意义上讲,早期的医学在宗教硕大的体系之内,经历了一段与之共生的历史过程。从某种角度而言,巫医是最早的医生,巫术是最早的医术,“医巫共混”是中西方传统医学无一例外的早期特征和必经阶段。

4.经验的传统医学

哲学层面的经验是指人们在同客观事物直接接触的过程中通过感觉器官获得的关于客观事物的现象和外部联系的认识。辩证唯物主义认为,经验是在社会实践中产生的,它是客观事物在人们头脑中的反映,也是认识的开端。经验有待于深化,有待上升到理论,理论源于实践,实践又检验理论,循环往复,不断演化。故而以经验为主导的经验医学,上一阶段,是为不自觉不知其然的具有医学萌芽的实践,下一发展阶段,就是有意识在经验基础上深化为理论、并着力构建理论、并以理论为指导的医学。也就是说单纯从医学发展的角度而言,只知其然的经验医学是一种高于无意识或不自觉状态的前医学,但是又尚且未进入理论医学的阶段。古代经验医学的一个特点就是,逐渐智化的古人,将生老病死等自然规律、发生在自己身上可见可感的生理变化,生病的病态和健康的常态等,与周围的世界和环境,开始做客观的观察和认识,并在这种过程中建立起某种联系,形成一种以经验为主要导向的医疗活动。

人对于事物的认识,必先有一定的经历,在经历的基础上得到一定的认识,即为经验。在医学上,医学经验就是古代先民在生产生活实践中积累起来的对生命、健康、疾病的认识。比如,对于火的发明和使用,最开始的基本功用可能只是御寒、驱赶野兽、带来熟食;对于石头,最开始的基本功用可能就是用以投掷驱赶野兽,后来加以改进,如打磨变成尖锐石头,从而可以正面与野兽搏斗。而当火与石头进行结合的时候,古人发现经火炙烤的石头,可以用来熨烫,温暖身体及其某一特定部位,使疼痛的地方得到缓解,或用烧热的石头炙烤溃烂的创面,可以使其免受感染,并加速愈合;或进一步将石头打磨成尖锐或扁平的石器,并于火中炙烤,用于伤口处理中的挑、刮、刺,异物的处理等等,这些渐渐就形成了“经验”,并进而演进成为一种原始的医学治疗方法——砭石疗法。《山海经·东山经》载:“高氏之山,其上多玉,其下多箴石”;《礼记·内则》载:“古者以石为箴,所以刺病。”《说文解字》曰:“砭,以石刺病也。”可见,在青铜器和铁器时代远未到来的年代,基于“火”的功能的石头功效的发挥,是人的经验一步一步地累积,关于石头在医疗上的功用也是一步一步拓展深化,石头熨烫疗法可以说是后来灸法之滥觞,砭石之术可以说是后来针刺疗法的前身,是中国最早的外科实践。众所周知,砭、针、灸、药、引是为中国传统医学五大医术,其中“火”与“石”的结合,对砭、针、灸三术的诞生有着直接重要的影响;“舞”的出现又是后来导引术的成功移植,而“药”的制备和饮用本身就与药物疗法有着密切的联系。所以从某种意义上说,正是这些在原始社会就已经存在的宝贵经验和实践,成了后续医学矗立在远处、若隐若现的方向路标。

关于经验在传统医学中的地位和作用,我们也可以尝试从现代的原始部落中寻找答案。对于医学史“只知其然”这一阶段的医学现状,有一个“古今互证”且真实呈现的方式。随着克里斯托弗·哥伦布、费迪南·麦哲伦等主导的新航路的开辟和新大陆的发现,世界也随之更加紧密地成为一个整体,一些之前人迹罕至的原始部落也随之呈现在现代文明的眼前。故而当时的探险家或者传教士亲眼所见的关于原始部落人们的记述,实为了解原始人类的生活和医学提供了一面“镜子”。耶稣会传教士雅可布·比格特(Jacob Bargert)于1750年至1767年间生活在加利福尼亚的印第安人中间,我们从他所见的印第安人的生活场景中可以寻找到一些“原始部落+经验医学”的影子:“尽管食物粗劣,生活艰辛,加利福尼亚人却很少生病。他们通常很强壮,能吃苦耐劳,而且似乎比起数以千计的衣食富足、每日享用巴黎厨师烹饪出来的美味佳肴的人要远为健康。”像其他美国人一样,加利福尼亚人也从欧洲人那里感染了天花,而且这种疾病在他们中间呈现的感染性最强。1763年一个出天花刚愈的西班牙人送给一个加利福尼亚人一段布料,随之也把天花传给了这个加利福尼亚人及其群体,短短3个月内便有100人患此病死去。“也许有人会根据我对这些加利福尼亚人所作的介绍,推断他们是亚当的最不幸、最可怜的孩子。但是这种推断完全错了,我可以象读者保证……比起欧洲的文明居民,无疑他们过着更为快乐的生活。”又如对生活在南非卡拉哈日沙漠中的亢人的记述:“他们的记忆力非常好,能用近500种不同类型的动植物作食物、药品、化妆品、毒药或其他用品。其中单是昆虫,他们就吃甲虫幼虫、毛虫、蜜蜂蛹、白蚁、蚂蚁和蝉。据现代研究,白蚁的蛋白质高达45%,而蝉蛹的食用至今仍是被人津津乐道的一道菜肴。”

事实证明,亢人的食物是相对充裕的,他们生活在那片熟悉却不被外人所知的广袤领地上,他们非常清楚的知道动植物的季节分布、地理分布、食药属性、毒性等,因此他们在一定人口规模的前提下,食物供应应该是充足的,基本的医药保障也是可以保证的。他们经常食用这些富含蛋白质、粗纤维、维生素、矿物质的纯天然健康食品,以及充满运动的生活,他们“经济平等、雨露均沾”的单纯的快乐的社会生活和“国民待遇”,使得他们很少有患高血压、高血脂、高血糖、肥胖、静脉曲张、糖尿病、肿瘤以及抑郁等现代意义上的疾病。但是另一方面,因为缺医少药,特别是在应对极端气候、意外伤害等带来的各种危急重症,以及是偶有发生的传染疾病,他们的医学经验、技术和医药显然不足以完全应对。同时,年轻时期身体的过度消耗,对健康的忽视,养老意识和实践的不足等等,又促使他们纵然食用丰富和享有健康的食品,但是却不能拥有健康长寿的生命质量。据科学家统计,“活过60岁的亢人只占其总人数的1/10”。

在对付疾病方面,史前诸民族决不是完全依赖于巫术。他们懂得利用夹板进行断肢再续,懂得使用止血带,懂得敷用药膏和绑系绑带,懂得将放血作为一种疗法,还懂得灌肠疗法——南美的印第安人甚至使用橡胶注射器来进行灌肠。在药物方面,原始部落的人群限于自己所处的方寸天地,也因此对当地的动植物药材极为熟悉,对于当地道地药材的属性、适应证、疗效等方面的经验更是熟稔于心。比如印楝树在印度视为自由之树,在治病防病方面,印楝树“浑身是宝”,根、枝、叶、花、果均可入药,被用来治疗感冒和流感、糖尿病、各种溃疡、便秘等疾病,还可以缓解疟疾,治疗皮肤病和脑膜炎。在抗菌杀虫方面,印楝树的抗霉菌功能和用途就为人们所熟知,印楝树的衍生物被用来制作驱蚊剂、化妆品、肥皂、牙齿清洁剂以及避孕药等。作为一种天然的农药,其提取物可用于对抗数百种害虫和真菌,保护粮食作物。在中国,和印楝树具有类似效果的是菖蒲,菖蒲可以提取芳香油,有香气,在中国传统文化中被认为是可防疫驱邪的灵草,端午节悬菖蒲、艾叶于门窗,夏秋之夜燃菖蒲、艾叶以驱蚊灭虫。类似于这些动植物的功用,都是古人长期生产生活和治疗疾病的经验积累,这是他们拥有的源自大自然的第一手资料。

凡是不需要理论指导,可以重复的有效治疗方法,都应视为经验医学。经验获得是多途径的,偶然性在其中往往起重要的作用。另一方面,伴随着人类日见丰富的社会生产活动,创造了将各种知识、技术应用于防病治病的客观条件。传统医学中这样的例子还有很多,比如“藕节止血出于庖丁,牵牛利水传自野老”;又比如茵陈,或叫茵陈蒿,草本植物,经冬不死,因陈根而生,嫩苗可食,可入药。但是其用作药用的时间和药效却遵循着一套自古沿袭的经验,谚云:“三月茵陈四月蒿,五月六月当柴烧。”顾名思义,是说只有三四月的茵陈可采食或入药,而到了五六月的茵陈就只能当柴烧了。

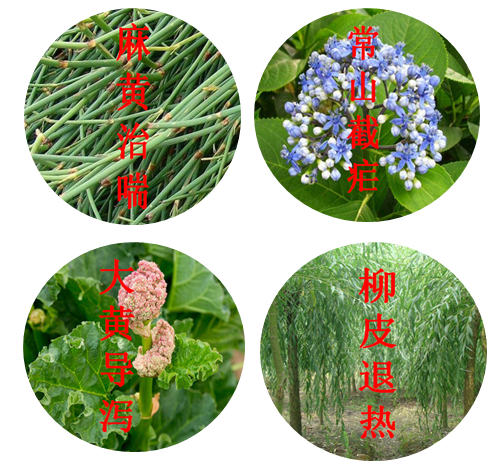

(图:传统医学中的用药“经验”举例)

上述医学仅处在一种“知其然”的发展阶段,且是处在一种实用和实践基础上的经验(认识的初级阶段),尚未从理论上去思索“为何所以然”的问题,因而也就没有形成理论上的知识,更不用说医学理论和体系的构建了。但是从认识论和实践论的发展规律而言,这种主要基于实用基础上的经验,必将上升为医学的理论,也必将在理论的指导下产生新的医学实践。而且与此同时,既是在理论体系构建起来以后,“经验”依然在其原有的重要位置,和“理论”一起,共同在传统医学发展中发挥着重要的作用。

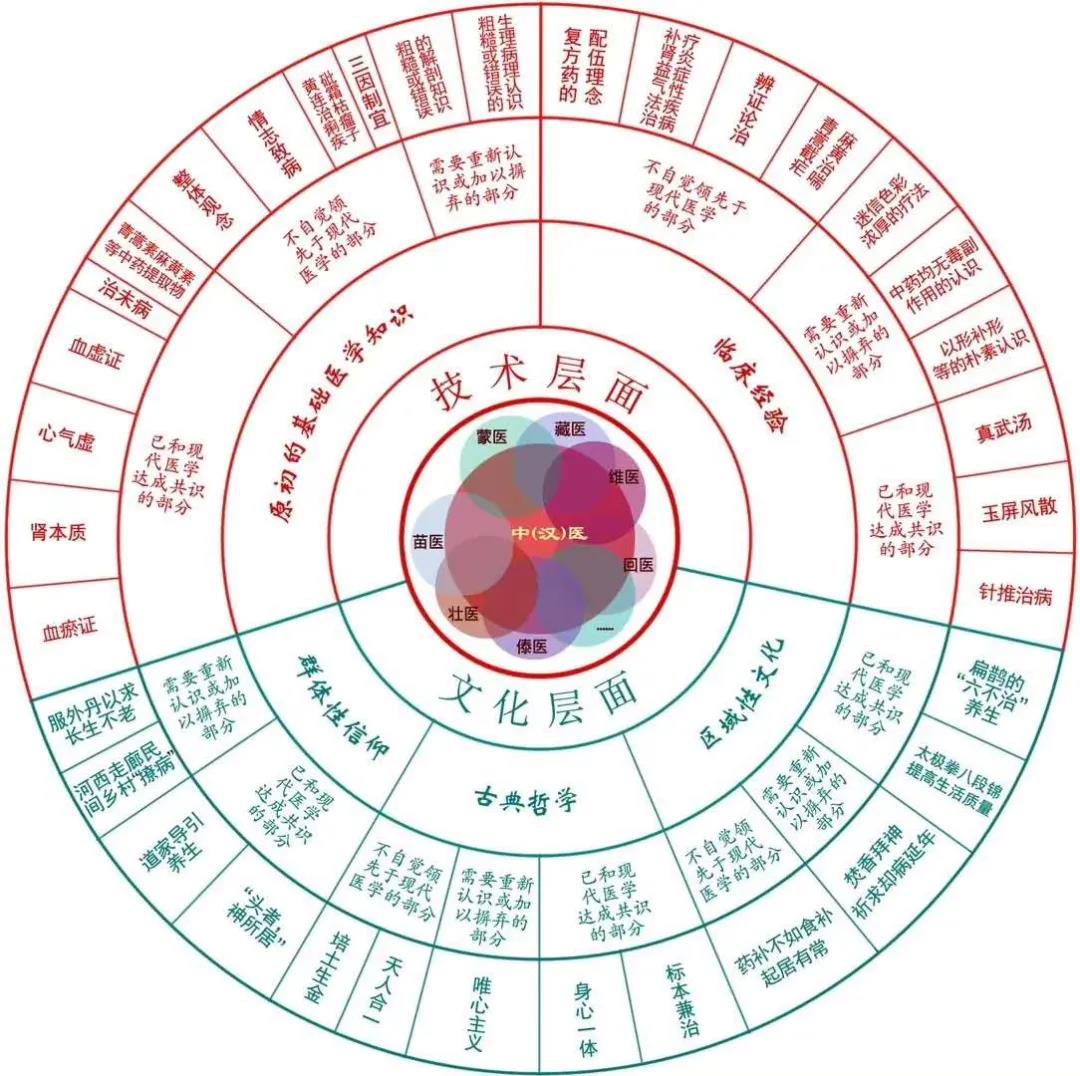

(中国传统医学之“大中医”“二层面”“三分法”“五要素”图示)

本节参考文献

[1] 张晔,关于医学起源的多元性探讨[J],医学与哲学,医学与哲学(人文社会医学版).

[2]聂菁葆,对几种不同医学起源观的评析[J],江苏中医药.

[3]国语·楚语,上海古籍出版社[M].转引自蔡景峰,岐黄之道:中医药与传统文化[M],北京:学苑出版社.

[4]查尔斯·麦克威廉,西方自然医学的演变与发展,见薛史地夫主编,中道的医学[M],成都:四川科学技术出版社.

[5][美]约翰·伯纳姆著,颜宜葳译,什么是医学史[M],北京:北京大学出版社.

[6]袁珂,山海经校注[M],北京:北京联合出版公司.

[7]郭霭春注解,黄帝内经·素问(上)[M],北京:中国中医药出版社.

[8]甄志亚主编,中国医学史[M],上海:上海科学技术出版社.

[9]陈邦贤,中国医学史[M],北京:团结出版社.

[10]程雅君,中国哲学的萌芽与中医学的起源[J],江西社会科学.

[11]袁珂,山海经校注[M],北京:北京联合出版公司.

[12]斯塔夫里阿诺斯,全球通史[M](上),北京:北京大学出版社.

[13]李芳芳,关于民间传统知识的国际法律保护研究——以 1994 年印度楝树案为例[J],社科纵横.

[14]李如辉,中医学究竟是“经验医学”还是“理论医学”[J], 陕西中医药大学学报.