全国名中医

Studio introduction

工作室介绍

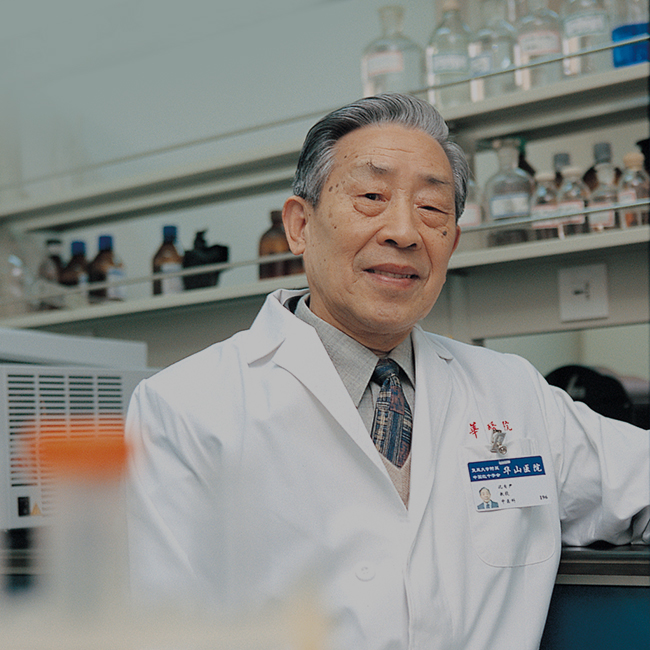

工作室负责人简介-董竞成

教授、博导、博士后合作导师、师从沈自尹院士、全国中医药领军人才-岐黄学者、上海市政协委员。现任WHO复旦大学传统医学合作中心主任、中国中西医结合学会呼吸病专委会主任委员、教育部高等学校中西医结合教育指导委员会副主任委员、国家“973”项目首席科学家、国家临床重点专科负责人、复旦大学中西医结合学科带头人及研究院院长、华山医院中西医结合科主任。

Popular science article

科普文章

Autobiography

自传经略

道路漫长、矢志不移

中西医结合是世界医学各个门类中难度较高的一个分支,也可以说是一个空白区。为什么有不少人甘心献身于这一事业,包括我在内,是值得作一回顾,得出一些经验,供有志于中西医结合的同道作为参考资料。

一、党的教育指引方向

我的父母都是教育工作者,在上海、南京等地工作,所以我从小受到书香的熏陶。抗战开始随家迁至宁波镇海乡下,不久宁波也沦陷,当时刚念完初中,由于不甘心接受亡国奴的教育,和几个爱国的同学背井离乡,跑到艰苦的宁海游击区,在跃龙山的鄞县联中求学。抗战胜利后学校迁往宁波,高中三年级参加了好几次具有鞭挞国民党腐败统治内容的话剧——“繁菌”、“金玉满堂”等的演出。这时开始接受了进步同学传播的革命思想。正是这种进步思想,促使我在高中毕业后去投考“不求人的”医学专业。考入上海医学院时,正是国民党特务在校园里横行、镇压学生运动的时候。出于对反动派的深恶痛绝,参加了上海医学院的共产党外围组织——枫林社,在地下党的领导下,把冷清下去的学生运动又搞了起来。于是我的名字被国民党特务列上了黑名单,幸得地下党组织事先通知,避开了解放前夕的大搜捕,才免于遭难。上海解放后我一面补习功课,一面投入共青团的筹建,并加入了中国共产党。

1955年,已经毕业后分配在华山医院工作三年,院党总支书记根据党刚宣布的中医政策,决定安排我去改学中医,他说“当前西医普遍存在歧视中医的不良倾向,没有深入研究过中医,却要否定中医,这是不科学的态度,派你去学中医,就是要发扬中医的精华,这是一项光荣的任务”。就这样一席话,决定了我的事业和道路。当时我头脑里根本还没有中西医结合这个概念,只是打算学好中医,研究中医,完成党交给我的任务。由于一向接受系统而严格的英美式正规教育,当时在全国还没有西医离职学习中医的先例,像我这样的情况,难免成为了被周围人议论的对象,有时还会听到“西医郎中”等等的挖苦话,这些到并不使我为难,以前无缘接触中医,对中医一无所知,脑子里却装的是从医学院学习时看得见摸得着的组织学、胚胎学、解剖学、生理学、细菌学、寄生虫学、病理解剖学、生物化学、病理生理学等,总觉得科学应该是唯物的,有客观依据的,而中医只凭“望、闻、问、切”,不需任何实验室依据就开处方,似乎有点“玄”,总不免揣着困惑与疑虑,所以最大的难题是要回答中医这一学术体系究竟是否真正具有科学性。

二、拜师学中医实践求真谛

组织上安排我学中医是传统的从师方式,指定姜春华老中医为我的老师。姜老是尽心地教,他体胖怕热,每逢炎夏酷暑的下午,那木板平房式的中医办公室里热气熏人,姜老有时用冷水浇一下头,再坐下教读。我也尽心地学,为了攻克艰涩难懂的古文这一关,每天清晨到花园里朗读《古文观止》。更重要的是怎样学进去,以了解中医理论和治病真谛,当时中医还没有系统的教材姜老让我从《伤寒论》、《金匮要略》、《内经》、《本草经》学起,不死背条文,而是理解其精髓,辨证论治的规律从这些繁复的条文中得以升华。以后让我自学《外台秘要》、《千金方》,对每一门病证的用药加以科学地归纳,从出现频率最高的方药中求实效。院内曾有一个痢疾病人,从大便培养中证实有弗氏痢疾杆菌,就开始用抗菌素治疗,用过磺胺药、合霉素、金霉素等都无效,虽然大便已培养不出致病菌,但仍然每天腹泻十余次,于是改用收敛性药物,如复方樟脑酊、次碳酸秘等也不起作用,最后请姜老会诊,根据辨证认为虽然是痢疾,但病情迁延,这时主要是病人体力衰退而表现为“虚寒”现象,必须给予温补性药物,如附子、干姜、人参之类,经一帖中药,第二天病人的腹泻就停止了,中医不用杀菌药,而用了与痢疾不相干的温补药却得奇效,说明了中医的“虚则补之、实则泻之”这一治则充分体现了整体观念的优势,对于我这习惯于用看得见摸得着,所谓科学而唯物的守则来治病的医生,实在是一种新的启示。

在我半天学中医理论的同时,还管中医病房,姜老采取巴豆为主制成的巴漆丸来泻去肝硬化病人的腹水,卓有成效,当我已总结到96例的时候,解放日报从病人来信中得知这一消息,来找钱悳教授(当时的院长)和我,希望作一报道,钱院长听了我的介绍也是半信半疑,认真地每天亲自到中医病房,用皮带尺来为这病人量腹围,在一个星期里眼看腹水逐渐地消失。为此,钱院长也专收了一个肝硬化腹水的病人,用西药硫酸镁企图泻水而未能成功。证明中医用巴漆丸泻水是有其独特之处,只是还说不清是什么道理。于是钱院长和我撰写的中医治疗肝硬化腹水有效的稿子同时见报。从钱院长的科学态度使我想要回答中医是否科学这一难题就迎刃而解了。

随姜老临证,看到姜老在治疗一个哮喘病人时,不仅考虑发病环境、季节、体质的改变,还根据诱发因素的不同,先后采取了四种不同的处方来诊治;又看到姜老对疟疾、痢疾、哮喘、乳糜尿等病人,在病程的某个阶段出现“气虚”症状时,采用同一补气处方,收到很好的效果,这种同病异治,异病同治”,辨证论治原则的应用,说明姜老学识的渊博,造诣的高深,在治病用方时有胆有识,博采众方,不拘一格。这种学术上具有洞察力的见解,以及治疗上具有魄力的风格。唯有从师学习,朝夕相处,才能深深地体验到,不但树立了学习中医的信心,而且对于我以后的发展给予关键而深远的影响。

绘画是艺术,无论是中国的水墨画、西洋的油画,画家首先要有一个构思,再加上个人的技巧和审美情趣,才使画能传神,观者赏心悦目得到会心的愉快;音乐也是艺术,无论中西名曲的产生,都得先有构思,再加上作曲家各具特色的表现手法和个人风格,使其作品久听不衰,令听者如身临其境而有内心的共鸣。中医不属于艺术范畴,但却具有艺术的特征,所谓“医者意也”,这“意”并非随心所欲,而是指构思,当然这不像绘画和音乐之仅供耳目赏阅,而这构思水平的高低就是决定治疗效果的好坏,中医诊治疾病的水平参差不一,看来就在构思的水平。譬如一个病人经过几位老中医看过,有时会得到完全不同的处方。几个徒弟跟一位老中医学习,几年后有的能将老中医的处方成套地背下来,连每个药在处方的位置都能一成不变,有的则能将老中医的心得与治病作风学到手,而并不拘泥于一方一药,前者学“形”后者学“神”,后者实则是学到这位老中医的构思方法。辨证论治是从整体着眼根据具体情况行事,却又这样灵活机动而具有预见性,又好比奕棋,既要照顾全局的安排,又要考虑每个棋子的得失,以及它对全局的影响,有时在某个棋子上用功夫,有时却须用其它的棋子来影响或解救这个棋子的危急,这不仅对每个棋子的作用需要了解,而且要了解各个棋子之间的关系,更要从通盘着眼,以取得最后的胜利。

姜老又让我跟几位名老中医随诊,像已故夏仲方老中医对《伤寒》、《金匮》经方实质领悟深,又能在临床上运用自如;张跃卿老中医对医理分析精辟,每能引人入胜,使我了解各种不同的风格,提高构思能力。

老师教得认真,学生学得刻苦,1959年2月我们师生两人同获卫生部颁发的金质奖章。

三、认准目标 开拓新领域

人人都推崇“刻苦”,然而必须是认准目标的刻苦,才会有所发现和创造,认准目标比刻苦更难,对此,我也深有体会。1959年秋,我在参加上海第一医学院组织的中医研究课题中,注意到一个问题,在西医是全然不同的六种疾病,如功能性子宫出血、支气管哮喘、红斑狼疮、冠心病等,在某个阶段都有相同的肾虚症状,都可以用补肾调整阴阳的方法而提高疗效,这分明是“异病同治”,“异病”既然可以“同治”,这些不同疾病之间一定有其共同的物质基础。这样富有哲理的研究思路,故以“同病异治,异病同治”为题应《科学通报》的约稿发表于1961年第10期。在脏象学说中,“肾”是先天之本,主管人一生中生长发育和衰老的过程。明代发展起来的命门学说把“肾”看得象生命之门那样重要,肾阳温煦着全身各脏器的阳,肾阴滋养着全身各脏器的阴,似乎是人体各脏器的调节中心,这样就想到,研究“肾”的本质,有可能由此突破缺口,开辟出一条研究中医理论的途径。我的设想得到上医党委的采纳,生化教研室的热情支持,成立了上医的脏象专题研究组。这也就是我在中西医结合的道路上,认准目标,就此叩开了理论研究的大门。

为了统一中医的辨证,有利于选择典型的肾虚病人进行研究,除上医的老中医以外,还邀请了上海市的夏仲方、夏理彬、黄文东、张跃卿等名老中医一起讨论,按照《内经》理论结合实际病例的讨论,又仿效Jone’s对风湿热的诊断标准,订立了肾虚证的辨证标准,后经1978、1982、1986年略加修改,沿用迄今,为全国广泛采用和引用。当时按这辨证标准选出的数十名典型肾虚病人的配合下,经过大量指标筛选中,发现只有尿17羟皮质类固醇(简称尿17羟)测定在肾阳虚病人中普遍很低,具有一定的规律性,由于这项测定反映了内分泌重要腺体—肾上腺皮质的功能,所以我们紧紧抓住这个苗头不放,通过异病同治这一研究途径找到了肾阳虚的初步物质基础,也可以说找到了一个中西医结合点。在1960年全国中西医结合学术交流大会上,以“同病异治,异病同治”富有辨证思想的命题,以肾阳虚具有共同物质基础(尿l7羟值低下)内容的论文宣读后,全国有7个省市按照这同一辨证标准,进行实验室尿17羟值的验证,都能重复这一结果,就是远在日本的高雄病院,根据《肾的研究》一书中所载的研究方法,在17例肾虚病人的实验室指标测定中,也得到相同的结论。

这是中西医结合对于中医脏象理论研究的一个突破,也是一个重要的突破。

四、顺藤摸瓜 科研渐入境

然而道路是崎岖的,脏象专题研究并不是一帆风顺,1962年传达“调整、巩固、充实、提高”的方针后,有些西医和行政干部误解为中医研究的低潮来了,有关中西医结合研究的课题纷纷下马,参加脏象研究的教研室从十个减到四个,而仅这四个室也只是个别人参加。但是我们和上医志同道合的上医生化教研室继续合作攻关,对肾阳虚本质的探索,都是循现代医学对人体已知结构与已知功能,按逆向思维法,就是顺藤摸瓜、追本溯源而进行科研设计,先是发现管辖肾上腺皮质的脑垂体功能低下,进而又发现调节脑垂体的下丘脑功能也紊乱。当时采用的是能反映下丘脑调节血皮质醇水平的血皮质醇昼夜节律测定,能反映脑垂体储备功能的甲吡酮试验,能兴奋肾上腺皮质的促皮质激素两日静脉滴注试验,对健康人、肾阴虚、肾阳虚病人均作了这样完整的全套测试,以了解下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的全面情况,从3组人群的比较中,得出了肾阳虚病人有下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴上不同环节(层次)、不同程度功能紊乱的初步结论。这样的指标在六十年代的世界潮流中是属于先进的,使肾阳虚的研究进入到可以具体确定病位的水平。

医学理论研究工作立足于提高医疗效果,没有实践为基础,理论就不容易提高。实践是检验理论和发展理论的过程,在理论付诸于实践过程中,除了需要严谨的科学态度,在医疗上的新尝试,有时也会有风浪,的确需要拿出敢于承担风险的勇气,1963年病房里住进一位长期服用激素而成瘾的顽固性哮喘病人,激素带来的副作用使他痛苦,很想戒掉,当时不少文献报道撤减激素病死率达10%,而成功率也只有10%左右,并描述这类病人往往在停用激素的一个月内会有哮喘持续性发作甚至死亡。但根据前阶段肾的研究,已发现肾阳虚病人有垂体-肾上腺皮质功能低下,温补肾阳药可提高其功能,长期服用激素就是因为严重抑制了垂体和肾上腺功能而致撤不掉激素,补肾法是否也可以用来协助撤减激素?由于这位病人对中医缺乏信心,合作较差,在减激素的过程中仍有几次大发作,他曾激动地对我说,“我的一切都寄托在你的身上了,有个三长两断,你得负完全责任”,我把用补肾方法既能提高垂体和肾上腺皮质功能,又有利于缓解哮喘的道理说明白,提高其信心以取得合作,同时加大补肾药的剂量,在撤减激素的过程中密切观察,及时加用平喘药,经过近半年的努力,结果激素全部撤去,在以后的一年多也没有哮喘发作,这例的成功为以后的50%的哮喘病人戒除了长期服用激素提供了经验,因此,从临床实践探索得来的假定-肾阳虚病人有垂体-肾上腺皮质轴功能低下,又在临床的再实践中得到验证。

1965年上海市选了三篇论文(除了肾的研究,还有邝安堃教授的阴虚阳虚动物实验模型,以及裘德懋

主任的针刺麻醉在肺切除手术中的应用)去参加国家科委中医中药组成立大会,会后协和医院也邀请我们去宣读论文,当我踏进协和医院以及登上演讲大厅的讲台时,心绪翻腾,也很兴奋,因为立刻想到党总支书记的那一席话,我不负党的嘱咐,终于把当时西医并不认识的中医精华,在这座我国西医的最高学府里宣讲。

五、锲而不舍 逆境志不移

十年动乱初期,我成了“修正主义苗子”而受到冲击,于是有关肾本质的资料也成为了是修正主义的罪证。但这些资料是大家多年辛勤劳动和病员主动配合,为中医理论研究而积累起来的,它属于科学,属于人民,当时我处境非常困难,甚至连人身安全都得不到保障的时候,还是千方百计把这些资料完好无缺地保藏了下来,回想起来,当时出于对党的信心,才有这股力量,不然今天实在无法完善这样系统的科研工作。

既然不准搞自然科学的理论研究,1969年我就报名参加上海第一医学院组织去四川山区的中医药探索队,到穷乡僻壤、艰苦条件下进行中西医结合的临床探索。这支队伍刚到黔江县冯家坝憩下来,就有人来请急诊,赶了40里路去一看,那是黄疸出血性钩端螺旋体病,当地医生已用遍抗生素、激素,无法可施。我在城市里也看不到这种病,只有书本知识,这种病人除了高热谵语,神志昏沉,全身布满皮下出血,而且还有尿血、鼻衄等多处内部出血,病势危重。扪诊发现腹饱满胀而有阻力,又是数天不大便,舌苔焦黄,脉虽沉但有力,分明是处于中医所说的“阳明腑证”阶段,既然看准病势,就大胆用了大剂量生大黄为主的大承气汤加减,谁知一剂药下去,泻出大量黑粪,第二天早上已是热退血止,人也清醒过来。这样在当地立刻传开了“上海来的高明医生”,这时我就在想这“高明”实在是老师治病风格的实地检验。

邻鄂山区逢百日咳流行,小儿咳呛不止,山区缺少西药,且氯霉素等也只对病情早期有效。不能就此束手无策,于是按中、西医理论之所长,拟定了中草药处方,药物的配伍体现了西医抗菌与中医扶正,镇咳与祛痰有机结合。用大锅汤的形式发药,患儿得到了及时治疗,90%取得显效,并有效地控制了百日咳的流行。这使我悟出了中西医结合并不在于数量上的相加,形式上的合作,中西医可以有多种多样的结合方式,但必须提到理论的高度,才有进一步指导实践的意义。

1970年回沪后,就把在四川山区用中药治疗急性病的心得,在中西医结合病房陆续开展以生大黄为主的方药治疗急性胰腺炎和上消化道出血,又以多种中草药按抗生素的配伍协同作用治疗肺炎、急性支气管炎(即以后成为急支糖浆),虽然在城市里用中药观察治疗急性病更要担当风险,由于这些设计符合客观规律,还是收到了显著的效果,也从大量的实例和数据中,概括出姜老早就提倡的“辨病与辨证相结合”基础上的五种中西医结合方式的思维途径,那就是取中医理论之长进行结合;取西医理论之长进行结合;中西医分阶段结合;药物的中西医结合。虽然辨病与辨证相结合只是临床上如何结合的入门方法途径,以及这些思路方法的基础,而它之所以被国内中医和中西医结合界广泛采用于论文与教科书中,因为它的核心正是汲取了中西医在诊治病征中各自的长处。

六、失败不可惧 成功由此来

中西医结合科研无前人经验可以借鉴,都要靠自己摸索,作出科研设想与具体设计,就需要有一种善于汲取中西医的长处和精华加以有机结合的能力,以期在临床实践中能提高疗效,在理论研究上能得到阳性结果,说明道理,这大概就是中西医结合难度高的原因。当然,不一定每次设计都能符合于客观规律,也就难免会遇到困难挫折甚至失败的情况。当我们有条件重新开始肾的研究的时候,从以前动物实验中曾发现温补肾阳药甚至其中的单味生地,都可以减轻外源性激素对动物(大鼠)肾上腺皮质的抑制作用,从这里开始了一系列的设想。先在肾病综合征患者用大剂量激素治疗的同时用温补肾阳药,却使得满月脸的副作用更加快、加重,这使我想到大剂量激素在临床上表现为兴奋、失眠、面红头痛等,是一派阳亢火旺的现象,再加上温药,无疑是火上加油,这样的设计是有悖于中医理论,因此须要另行设想。按照中医理论,重新设计了生地、知母、生甘草以滋阴泻火,通过大量的动物实验,并和科内同事一起在自己身上作地塞米松抑制试验,证明这一组处方在拮抗激素的负反馈内抑制,对肾上腺皮质具有一定的保护能力。这时想到会不会是这三味药对肾上腺皮质本身具有兴奋作用,因此设计了用生地针剂溶于5%葡萄糖溶液中,模仿促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验,滴注8h,在我和另一位医师身上试验,生地的剂量不断加大,一次滴入近半斤的生地,滴完后血皮质醇或尿17羟值未有升高,这就是不曾想到ACTH在肾上腺皮质上有特异而专一的受体存在,因此有强烈的反应。而植物性中药,即使是单味药,也含有复杂的成分,并具有多方面作用,不能与ACTH相比拟,这样的设计也是有悖于西医理论,因此没有得到预期的结果。

只要在失败中引出教训,这种宝贵的经验可以使得中西医如何结合的构思能力不断得到锻炼。既然滋阴泻火与温补肾阳这两组药性截然相反的药都能保护肾上腺皮质,必然是在不同条件下发挥其作用,因为临床上可见用激素的早期多是阳亢火旺,而撤停激素时,常会出现怕冷的阳虚症状。通过临床及动物实验分阶段的观察,证明了在临床上,不论其外观辨证如何,用激素的早期,其内在实质是阴虚火旺,而到撤停阶段,其内在实质是阴阳两虚,以阳虚为主,其间转化的过程是阴损及阳;在理论上结合以前对肾阴、肾阳的研究中,用药过偏可以看到阴、阳症状相互转化时尿17羟的相应转化,证明阴阳转化也有物质基础,在肾上腺皮质轴上可以体现阴阳互根。这是从肾阴、肾阳动态过程中来研究阴阳学说。

阴阳学说本是高度哲理的概括,具有普遍意义的规律,人体中有很多成对的对立物质存在,固然可以体现阴阳,但人体毕竟太复杂了,难以用一对简单的物质来代表整体阴阳,试从哲理的高度,联系临床实际来研究可能会比较符合阴阳学说的原始。垂体-肾上腺皮质轴是内分泌系统中比较典型的通过反馈机制,相互制约而达到相对平衡的关系。如阿狄森氏病由于肾上腺皮质的破坏,失去了对垂体的制约能力,致使垂体分泌大量的ACTH。联想到肾阳虚病人肾上腺皮质功能低,却没有皮肤色素沉着,故采用了间接观察垂体储备功能的甲毗酮试验,以及首次在国内用放射免疫法直接测定血浆ACTH浓度,都证明肾阳虚病人与阿狄森氏病人不同,其ACTH浓度明显偏低,说明肾上腺皮质与垂体功能是处于一个低水平(低阈值)的平衡。这一发现可以联系到中医很早就注意到的阴阳低阈平衡的现象,如阴阳两虚、气血两虚。阴阳学说里调节阴阳是“以平为期”,但这里的“平”理应包括将低水平的平衡提高到正常水平的平衡。因此,1979年提出“阴阳常阈调节论”,立足于提高人体内固有的调节能力(其实这时已开始感觉到垂体-肾上腺皮质轴低水平的平衡是源于下丘脑的调节能力减退),按阴阳学说来指导调节体内对立的双方,使之不但平衡(低水平的平衡仍属病理现象),而且达到正常闽值(正常水平的平衡才属生理状态)。

七、认准目标 深入探索

十年动乱期间,虽说是鼓励学习中医,研究中医、中西医结合,但主要是“一根针、一把草、一双手”,把一些中医和西医单位进行形式上的合并,所以打倒四人帮以后,大家都已隐隐地感觉到中西医结合光靠临床实践、病例分析,而没有中西医在理论上的研究就深入不下去,只有下苦功夫把中西医结合的理论研究推向更高的层次,反转来指导临床,才会更好地带动治则、治法、方、药的研究。

认准目标后的知识积累,是更有效的积累。我们以前发现肾阳虚病人肾上腺皮质功能低下,是起源于垂体,进而又追溯到下丘脑,这是不自觉地运用逆向思维法而获得的结论。因此在一得到肾阳虚病人有下丘脑-垂体-肾上腺功能紊乱这一初步结论之后,就已在蕴酿垂体所属的另外两个轴的研究,就可以更全面地逆向追溯到肾阳虚的病理发源地是否在下丘脑。1979年起,通过对肾阳虚患者的下丘脑—垂体所辖甲状腺、性腺、肾上腺皮质轴这三条内分泌轴进行了全套功能测定和治疗前后分析比较,并同时与同病异证的无肾阳虚证患者作为对照组进行对比观察。经过3年多有计划、有步骤的努力,结果证明肾阳虚患者在这三条轴的不同水平上,都有不同程度的紊乱,而且正是运用逆向思维的论证方法,推断肾阳虚的主要病理改变可能在下丘脑(或更高中枢)。

肾阳虚证患者这三个内分泌轴上的功能紊乱在内分泌领域里未能符合“病”的诊断标准,它属于一种隐潜性变化。肾的研究由于五脏病理表现在临床上属于“证”的范畴,故自然而然亦会进入“证”本质的研究。“证”是中医的精华,不同的证反映了人体不同的病理生理状态,辨证就能发现人体的隐潜性变化。从1982年更进一步采用受体分子水平的检测方法来研究,发现补肾药确能作用于下丘脑的双氢睾酮受体,提高其亲和力,因此也从理论上证实“肾阳虚证”的病理主要在下丘脑(或更高中枢)。

如果说从肾上腺皮质这一条内分泌轴扩展到甲状腺和性腺这三条轴的功能研究,以及进一步的下丘脑的雄激素受体结合力研究,是由于在西医理论的指导下向纵深发展的结果。当我们将40岁至50岁的肾阳虚患者与70岁左右的健康老年人进行了甲状腺与性腺轴的比较,发现测定结果极为相似,临床表现有共同之处,如腰酸、膝软、耳鸣、脱发、齿摇、阳萎等,外貌变化与内分泌测定相平行,反映了肾阳虚患者存在着一定程度的未老先衰,而老年人是符合生理规律的肾虚。

由于肾阳虚证微观化的探索结果,当见到肾阳虚证外貌就可预测性地透视到下丘脑的衰老钟调节功能已提前衰退,显示了微观辨证的实际意义,又由于采用温补肾阳药在一定程度上可以改善内分泌功能,这就为传统补肾药可以延缓衰老,使得长寿而健康的说法提供了科学的依据。

八、微观辨证探索无止境

在中西医结合研究过程中,可以发现在完全正常的健康人和西医所说的病人之间,存在着一片很大的空白。这一人群虽有这样那样的症状,但按西医看是“无病可认”,因为还够不上任何疾病或综合征的诊断标准;在中医看来,却是“有证可辨”,也“有药可治”。通过以上提到的辨证微观化研究,可以揭示许多已知结构的未知功能,以及隐潜性变化;结合微观辨证所得的认识而进行诊治,常可收到西药所不及的效果,因为还有隐性的证存在。

我们对支气管哮喘的防治和研究已有二十多年,主要是按照中医从明、清以来的治疗理论“发时治肺,未发治肾”,说明很早以来中医通过方药测证已预见到补肾药对哮喘将可起到预防性发作的作用,也是“上工治未病”的最好例子。通过10批哮喘病人采用温补肾阳法预防其季节性发作的显效率,确实远比对照组(包括空白片和小青龙治标药)为优,每批都能重复出这一结果。当对病人作内分泌研究时,发现哮喘病人即使无肾虚的证候,其肾上腺皮质也有类似肾阳虚的隐潜性变化,也就是说具有隐潜性肾阳虚证。进一步的免疫研究证明温补肾阳药是通过提高抑制性T细胞功能来抑制免疫球蛋白E,这是有效的免疫调控,从而使哮喘减少或预防发作。

输尿管结石在中医认为是热灼津液而成,从结石嵌顿以至形成肾积水,中医从外象及宏观上辨证不一定能诊断出,当我们采用微观手段测知肾积水后,59%的病人在临床上出现阳虚之寒象,如怕冷、夜尿多、面目虚浮等,当然并非每个病人都出现上述症状,而且并非都具有典型肾阳虚证。但中医对水液之积聚形成一向有独到的认识,其产生的原因是由于阳气不足,不能温化水液之故。我们在100例输尿管结石嵌顿性肾积水病人中,采用温肾利水法,获得71%的治愈率疗效。

如果哮喘病人通过微观辨证是由于其轻微的或潜在的肾上腺皮质功能低下,用温补肾阳药可预防其季节性发作并纠正其内分泌与免疫功能,而认为是隐性肾阳虚者;则输尿管结石嵌顿性肾积水症由于微观辨证有水液积聚,肾功能受损,用温阳利水法可排石消水,就亦可考虑属于隐性肾阳虚者,这样,微观辨证与辨证微观化的研究加上药物验证就可用以阐明“证”的本质。当然微观辨证并不能取代宏观辨证,而是弥补宏观辨证用肉眼来观察事物方法之不足,因此也是发展宏观辨证的范畴,提高宏观辨证的水平。具体的应用仍然要将微观辨证和宏观辨证作有机的结合,出现不一致的表现,也要善于取舍,其实这就是辨病与辨证相结合认识上的一次飞跃与发展。这样不断深入的研究以及更广泛地应用于临床,明显地展现出中西医结合广阔的发展前景。

九、以药测证肾阳虚证功能定位

从80年代中期起,研究工作有二次大的思路调整,一次是从脏象本质(肾本质)研究转入证本质(肾阳虚证)研究。“证”者证据,如司法凭证据判案,中医凭证而论治。“证”是中医辨证的基础,也是中医的精华所在,从临床对五脏中的肾进行研究,必需通过证来表现,故而自然而然也会进入“证”本质研究。另一次是从脏腑辨证转入方剂辨证,80年代中期以前的研究主要从脏腑辨证入手,脏腑辨证是脏象辨别,就是按《内经》所说“藏(脏)居于内,形见于外”,从病人的外象来推论证。方剂辨证是医圣张仲景所著《伤寒论》中是按“有是证用是方(汤)”,以方剂从证效关系来辨别辨证正确与否,这里显示“证”的存在是由药物效验而成立,有治疗性验证之意。方剂辨证有利于“证”本质的研究,从此开始了“以药测证”来研究证的本质。

脏腑辨证须从人体所表现的证候外象入手,因此研究对象都是人,人体研究取实验材料有所限制,以前的研究认为肾阳虚证的病理发源地在下丘脑只能是推论而已。为验证下丘脑是否为调控中心,不得不用动物模型。

80年代起观察到温补肾阳的补肾益寿片对老年补肾组(人)的血清睾酮有明显提高作用,而用四君子汤的老年健脾组则无作用。进一步取老龄大鼠用补肾益寿汤治疗前后比较,特取材于下丘脑,结果老龄补肾大鼠下丘脑中双氢睾酮受体的亲和力较之同为24月龄的对照大鼠有显著的提高,这项药物验证的对比研究,说明补肾药可直接作用于下丘脑,并成为肾阳虚定位研究的重要证据之一。

下丘脑是机体重要的整合中枢,也是神经内分泌系统与免疫系统联结的枢钮,有人称之为神经内分泌免疫网络中枢。自从Basedovsky提出著名的“神经内分泌免疫网络”(即NEI网络)学说,过去认为各司其职的神经、内分泌、免疫三个系统构成了一个完整的相互作用的网络系统,这是现代医学从局部观点到整体观念的一大发展和进步,已成为国际上研究热点之一,但还缺少调节网络的手段。90年代起,我们以外源性皮质酮造成大鼠下丘脑—垂体—肾上腺—胸腺(HPAT)轴功能抑制模型(亦是NEI网络受抑模型)以模拟“肾阳虚”作实验,观察到温补肾阳的右归饮能有效改善HPAT轴的功能,尤其是下丘脑的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)神经元和神经纤维,故选用右归饮的代表性药物附子的主要成分乌头碱,以观察正常大鼠下丘脑CRH的形态与功能的变化。结果显示,乌头碱可使下丘脑室旁核与正中隆起的CRH含量明显增加,同时亦见到CRH神经元与神经纤维明显增加。说明温肾药可直接作用于下丘脑,调节NEI网络,并成为肾阳虚定位研究的重要证据之二。

以后,采用3类复方(补肾、健脾、活血)在皮质酮大鼠模型上,观察到3个药物组治疗的对比中,唯有补肾药能明显地提高已受抑的下丘脑CRHmRNA的表达量,从而调节改善了HPAT轴受抑状态,至此可以说肾阳虚证的主要调节点定位在下丘脑,也可以说是攻克了一个难点。归纳其“思路”是认识到证是功能态,不企望肾阳虚证找到一个和西医直觉的、解剖的、形态的相对应的脏器或组织,而在于找到调节失衡的发病部位与治疗的调节点;亦就是对肾阳虚证进行功能定位,其“方法”是从临床(疗效)到实验(动物)到药物(验证)成为一个系统的研究;汲取了近代科学发展的先进学术思想和手段,如神经内分泌免疫学说、激素—受体—基因激活机制,使肾阳虚证的研究从定性、定量到定位得到逐步的阐明。

中医之难,难在内涵哲理,要具体地揭示中医“肾”或“证”的本质是一项伟大的工程,可能需要几代人的努力。肾阳虚证的主要调节点定位在下丘脑这一论点似与“肾”为人体各脏器的调节中心有所契合,亦符合以中医药理论为指导,兼容中西医结合的思路而得到的成果。虽然离开揭示肾阳虚证的全部本质还很远,但相信只要我们认准目标,执着追求,一步一个脚印的积累,对中医基础理论研究的前景持乐观态度。

十、细胞凋亡引入基因调控

我们的研究对象虽然是古老的传统医学,但研究的方法必需赶上时代的节奏,否则难以跻身世界潮流。21世纪是基因组时代,也是生命科学世纪,我国和欧美对于90年代就已起步的人类基因组DNA全序列的测定并不在同一个起跑线上。基因测序是通常所称“结构基因组学”时代,随之而来的是更为艰巨而复杂的“功能基因组学”时代,能用改变基因结构进行治疗的单基因遗传病不到人口的1%,其余99%属于多基因病,就不是用改变结构的基因治疗所能奏效的,何况基因治疗并不成熟,因此对疾病的防治都将从基因的功能着手,中医的擅长与优势在于功能调节,并能对功能基因进行调控,那对欧美就是领先一步。

现今生命科学最热门的三大领域是基因组、细胞凋亡、细胞信号传导。1996年免疫衰老权威Miller在《科学》上提出衰老可能与T细胞凋亡的加速有关。1997年意大利与瑞士学者分别在老年鼠和老年人观察到过度的T细胞凋亡,但尚未提出对T细胞凋亡的调控手段,当时我就意识到从T细胞凋亡的角度研究补肾延缓衰老是一个重要的切入口。1997年我有幸当选为中国科学院院士,这是学术上的最高荣誉,但荣誉称号只代表过去,从此就应该继续发展,为当初学习中医时确立的理想――发扬中医精华,发掘其科学内涵,才不辜负这称号。如果说20世纪的下半叶关于“肾”或“证”本质的研究常属于科学论证阶段,那么,从1997年起直至跨入21世纪,开始进入创新发展阶段,即将肾本质的研究与延缓衰老联系起来,具体地说,是将肾虚与衰老从微观的分子水平进行研究,而有意思的是我从70岁才开始涉足并学习用分子生物学这个陌生的学科领域。

1997年开始先在老年人和老年大鼠与年轻人(鼠)相比较,的确存在T细胞过渡凋亡,以后采用补肾、健脾、活血复方分别对老年人、老年大鼠(衰老模型)以及皮质酮大鼠(肾阳虚证模型)的T细胞凋亡及其相关基因调控模式进行了对比研究。结果观察到凡是补肾复方治疗的老年(人及大鼠)组与皮质酮鼠组T细胞凋亡率都比健脾、活血复方组、以及未服药的对照组明显降低,并接近年轻组的细胞凋亡水平,同时补肾复方都能够使老年(人及鼠)组与皮质酮鼠组的促凋亡基因表达下调与抗凋亡基因表达上调。

除了单基因遗传病,基因是不能单独发挥作用,基因的活动是涉及基因组一群基因形成大、小网络协同活动,基因间的相互作用是一种网状式的调节,即牵一发而动全身式的调节。基因网络还存在着互相对立有互相依赖的对子,其中某一个基因的功能衰退或亢进,必然引起平衡失调,衰老、疾病、证候亦就是不同层次的基因网络失衡,人体本来有强大的调节能力,一旦自身不能克服这种不平衡,就不得不依赖药物等治疗手段。从以上结果表明补肾复方对老年和肾虚(人和鼠)在T细胞凋亡及相关基因群的调控方面具有基本一致的模式,就是使高表达的促凋亡基因表达下调与低表达的抗凋亡基因表达上调的协同作用,重塑基因平衡,从而逆转了衰老和肾阳虚证T细胞过度凋亡的趋势,恢复内环境稳态。

补肾能延缓免疫衰老从单个基因到基因群的调控研究为下一步的“肾虚证基因表达谱的研究”奠定了基础。

十一、分子网络证的新概念

自从Besedovsky1977年提出了著名的“神经内分泌免疫网络”(即NEI网络)学说,从淋巴细胞可分泌脑啡肽、ACTH这些免疫递质、免疫激素这一事实,淋巴细胞似一“漂移的大脑”在体内巡游,去感受不能直接被中枢感知的刺激,如细菌、肿瘤、病毒等,通过分泌免疫递质、免疫激素将信息传递给神经内分泌系统。同样,神经内分泌系统在感受情绪、化学、物理等刺激后将各种递质、激素、神经肽传递给免疫细胞,这样,神经、内分泌、免疫三个系统已不是过去认为彼此不相干,各司其功能,各掌其职,而构成了一个完整的网络系统。这是有别于Virshow细胞病理学的局部观点,而是具有复杂庞大的调控机构与高度整体观的学说。之后相继有人提出各个层次中、小型的免疫网络调节系统,分子调控网络、细胞因子调控网络等。其实人体就是由不同层次的大大小小网络所构成,无论哪一种网络都存在着相互对立和相互依赖的成分以及反馈的效应,因此网络的调控才有可能,也就构筑成一个有序的高级结构。

中医药的优势在于整体协调,通过多层次、多环节、多途径的调节使得网络调控总效应对中药的应答沿着一个方向进行,同时就可以在“证”的动物模型建立的基因表达谱上观察到以药测证后的基因网络调控路线图谱。

为此,2002年首先开始“证”的基因表达谱研究。由于肾虚和衰老无论从中医理论或是实验研究都具有相同的内涵,故取26月龄的老年大鼠为肾虚模型,和4月龄的年轻大鼠以及老年大鼠补肾药治疗组(亦就是以药测证组)进行比较。实验方法是将各组大鼠与肾虚证相关的组织(如下丘脑、垂体、肾上腺、淋巴细胞、骨骼、肝、肾等)取出来,分别提取RNA和点有成千上万个基因的芯片进行核苷酸互补的分子杂交所形成的基因表达谱作比较。从各组每个组织基因表达谱之间的比较,以及各组间全部组织的比较可以列出哪些基因由于药物作用激活而成倍地上调或下调。这样大系列有基因芯片技术形成的基因表达谱研究重复了两遍,最后综合归纳起来,可以看到老年大鼠和青年大鼠的差异比较中,其神经-内分泌-免疫和神经-内分泌-骨代谢这两大基因网络路线是明显处于衰退状态;而老年大鼠补肾治疗组和老年大鼠对照组的差异比较中,这两大基因网络路线则是处于高度激活状态。这说明补肾药能纠正肾虚证模型存在的两大基因网络紊乱。从另一角度,也可认为肾在生理状态时主要执掌这两大基因网络调控的路线及规律。这样,以药测证对肾虚证的研究就进入到生命科学的范畴。由此我提出了“证”的新概念:“证是一种有机综合的功能态,由一个调控中心及其所属众多分子网络所构成,作为对外界反应与自我调节的基础”。

十二、证的研究走向科学前沿

15世纪下半叶以来,还原论的研究方法主宰了现代科学的众多领域,生物学和医学汲取了分析研究的实验方法,对生物从整体到器官、组织、细胞、不断细分到分子生物学。从唯物的历史观来看,这是时代的需要,在深入的、细节的考察方面它比古代笼统的整体观是一个进步。

20世纪由于生产力的巨大发展出现了许多大型、复杂的工程技术,都要求从整体上加以解决,系统科学便应运而生了。故出现的系统论、控制论、信息论。20世纪末人类基因组计划宣告要从整体上来测定DNA序列,和随后发展的各种组学技术把生物学带入了系统生物学时代。

系统科学除了整体观还有一个重要特点,即若干组分按照某种方式整合成为一个系统就会产生这些组分单纯相加所没有的新东西,一旦把系统分解还原为各个组分,这新东西便不复存在。系统科学把这种整体才具有、而孤立的组分及其总和不具有的特性称为整体涌现性。例如单个分子没有温度,大量分子聚集为热力学系统就具有用温度表示的整体属性。一台安装好的机器具有它的零件总和所没有的功能。系统科学是探索整体涌现性发生的条件、机制和规律。

尽管还原论强调为了认识整体必须认识部分,只有把部分弄清楚才可能真正把握整体。这种首先把系统分解为部分,用部分说明整体的方法,对于比较简单的系统这样处理一般还是有效的,但现在面临的是大量复杂系统问题,人体是一个非线性复杂巨系统,生命活动又是处于不断动态变化之中,把部分的认识累加起来的方法,已不适宜去发现整体涌现性,故必须以系统论和还原论相结合为特色的复杂性科学方法来研究。

在肾虚证的分子网络调控路线图研究中,是从整体动物着手,通过以药测证的动态干预,对各个层次的大、小网络进行合理地整合,就是按照系统生物学的要点“整体、动态、层次、整合”,使得基因网络的活动过渡到生物学功能,从而出现了一些单独系统所不能反映的涌现性行为,体现了系统生物学的特征。

系统生物学另一个特征是采用基因组学、蛋白质组学、代谢组学等研究所获得生命活动过程中的信息,通过数学建模,并赋予预测的功能,因为数学能将生命活动过程定量化,故系统生物学的研究需要跨学科的合作。我们已开始应用类似人脑辨析思维的“神经网络”以及非线性动力学的理论和方法对不同年龄的健康人和不同月龄的大鼠通过高通量的实验方法,比较基因组学、代谢组学、信息的整合建立肾虚证数学模型,寻找肾气盛衰的规律。“证”的研究路子越走越宽,我亦由此深深地体会到中医药现代化和国际化必须从符合整体观的科学前沿的学术思想和方法寻找突破的契机。

Honor certificate

荣誉证书

Search Center

搜索中心

版权所有 © 复旦大学中西医结合研究院